屋上やバルコニー、駐車場などの防水劣化に気づいても、「どの工法が自分の建物に合うのか分からない」「費用や耐久性はどれくらい違うのか」と悩む方は多いでしょう。

結論から言えば、部位ごとの劣化状況と使用環境に合わせて最適な防水工法を選ぶことが、長期的に建物を守りコストを抑える最善策です。

本記事では、防水工事の基礎知識から、屋上・バルコニー・駐車場・プールなど主要な箇所別に「合う工法」とその理由を具体的に解説します。

さらに、調査から工法決定、見積もり比較、保証・メンテまでの選定フローを示し、異業種からの転職者や新卒の方にも現場で使える観点を伝えます。

目次

防水工事の基礎知識

防水工事は単に水を止める作業ではなく、下地保護や構造体の劣化防止を含む総合的な施工です。

現場で必要なのは劣化の見分け方、適切な工法選定、下地処理の徹底、そして品質記録の作成という基本スキルです。

転職や新卒で業界に入る場合、まずこれらの基礎を現場で観察し、メーカーの仕様書や施工手順書を読む習慣をつけると早く戦力になります。

防水工事が必要となる建物の特徴と劣化サイン

防水が必要な箇所は屋上、バルコニー、外部床、地下、プールなど多岐にわたります。

代表的な劣化サインは屋上のたまり水や塗膜の膨れ、バルコニーのタイル浮きや排水不良、室内天井の染みやカビです。

劣化の原因は経年劣化だけでなく、施工不良、排水設計ミス、材料の選定ミス、外的荷重などが複合していることが多いため、原因特定が重要になります。

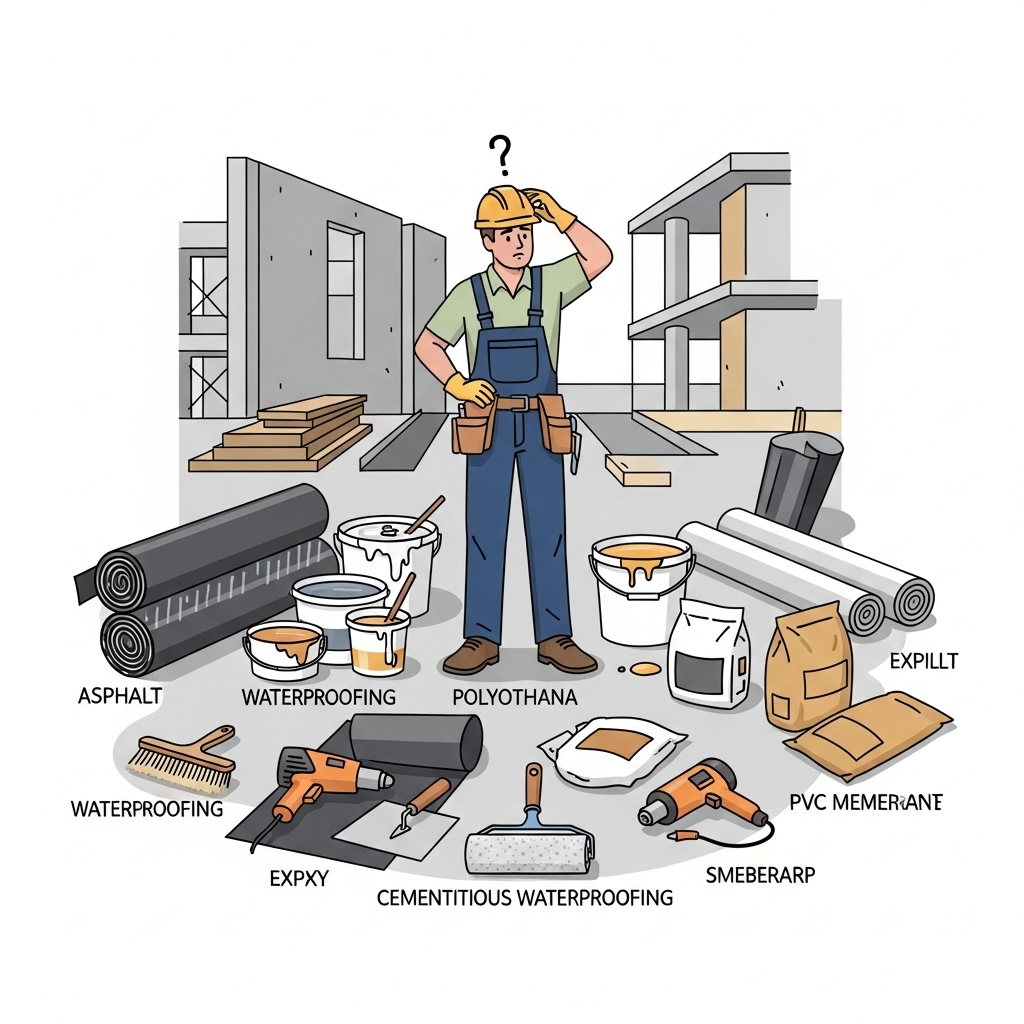

代表的な防水工法の種類と特徴

防水工法は用途や施工条件に応じて使い分けます。

主な工法にはウレタン塗膜、防水シート、アスファルト防水、セメント系、FRPなどがあり、それぞれメリットとデメリットがあります。

下地の形状や荷重、耐久性要求、維持管理のしやすさを踏まえて選定するのが基本です。

ウレタン防水のメリット・デメリット

ウレタンは液状で塗りつけるため複雑な形状に対応しやすく、改修工事での適用が多いのが特徴です。

一方で下地処理と塗り厚管理が品質に直結するため、施工管理が甘いと剥離や早期劣化を招くリスクがあります。

シート防水のメリット・デメリット

シート防水は工場で均一に作られた材料を貼るため大面積で品質が安定しやすく、短工期で施工できます。

継ぎ目の処理が性能に影響するため、熱溶着や接着の施工技術が必要です。

アスファルト防水のメリット・デメリット

アスファルト系は歴史が長く耐久性に優れる一方、加熱工程や厚み確保のために工程管理と安全対策が重要です。

大規模や重負荷の屋上に向いています。

セメント系防水のメリット・デメリット

セメント系は下地追従性が高く、湿潤な環境やタイル下の補修に適しますが、柔軟性は低いため大きな動きがある箇所には工夫が必要です。

FRP防水のメリット・デメリット

FRPは高い水密性を確保できるためバルコニーや小型プールに適しますが、施工時の含気管理や硬化条件の管理が品質を左右します。

防水工事にかかる一般的な費用と施工期間

費用と期間は面積、下地状態、採用工法、付帯工事(足場・廃材処分等)によって大きく変動します。

軽微な補修なら数日〜1週間程度で済みますが、下地補修や全面やり替えが必要な場合は数週間から数ヶ月かかることもあります。

見積りを読む際は「何が含まれているか」を重視し、単価比較だけで判断しないことが重要です。

屋上の防水工事

屋上は直射日光や降雨を直接受け、排水設計が劣化を左右するため特に注意が必要です。

たまり水が発生すると防水膜の寿命が短くなり、下地の腐食や断熱材の劣化につながるため排水維持が最優先事項になります。

屋上防水でよくある劣化症状

屋上では塗膜の膨れ、剥がれ、継ぎ目からの浸水、ドレン周りの詰まりによるたまり水が典型的です。

これらは早期の部分補修で済む場合と下地全面補修が必要な場合があり、コア抜きや排水テストで下地の状況を確認することが重要です。

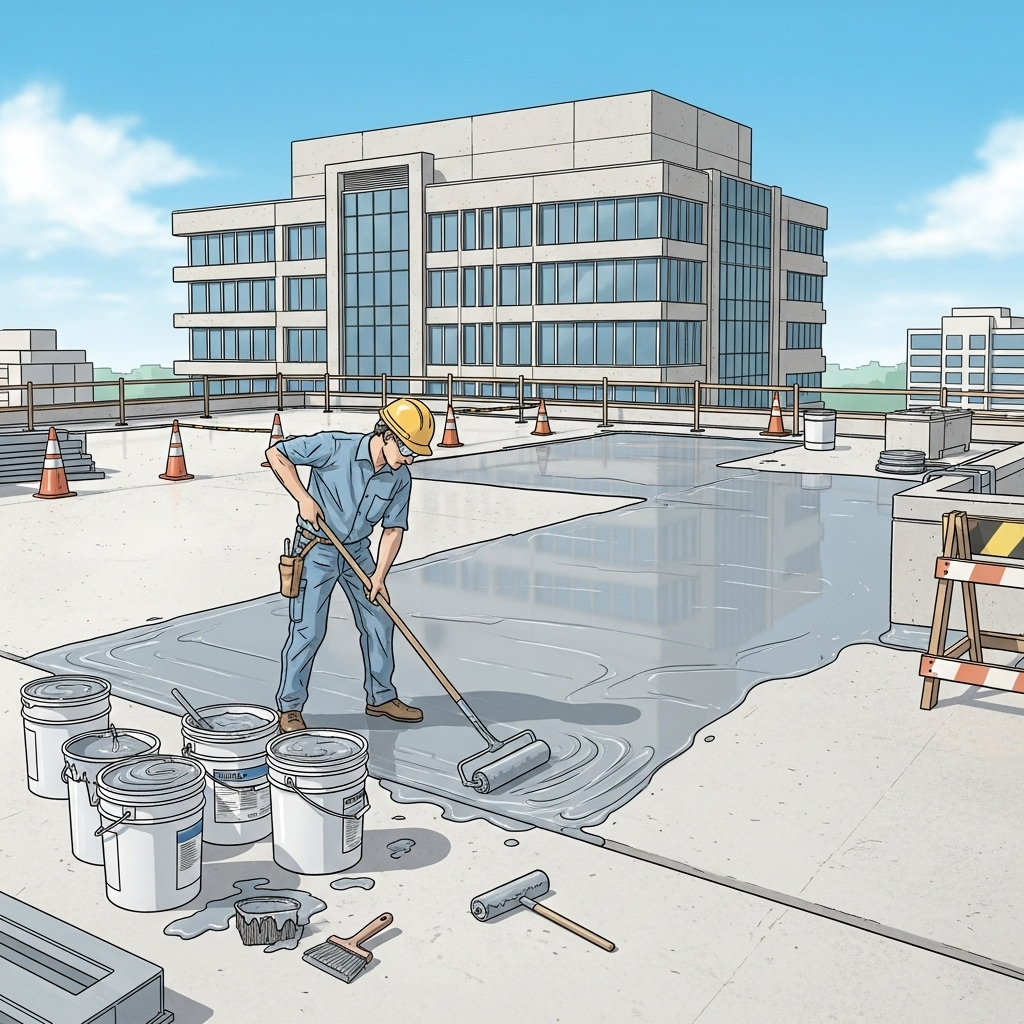

屋上に合う防水工法と選定ポイント

屋上では大面積を効率よく施工できるシート防水がよく採用されますが、改修や複雑な取り合いがある場合はウレタン塗膜や複合工法が有効です。

選定の際は排水勾配、将来の点検・部分補修のしやすさ、上載荷重(機械や人の通行)を考慮してください。

ウレタン塗膜防水の活用例

改修工事で既存の下地形状が複雑な場合に採用されやすく、立ち上がりや取り合い部の処理がしやすい点が利点です。

下地の清掃とプライマー塗布、塗り重ね回数の管理が品質確保の要です。

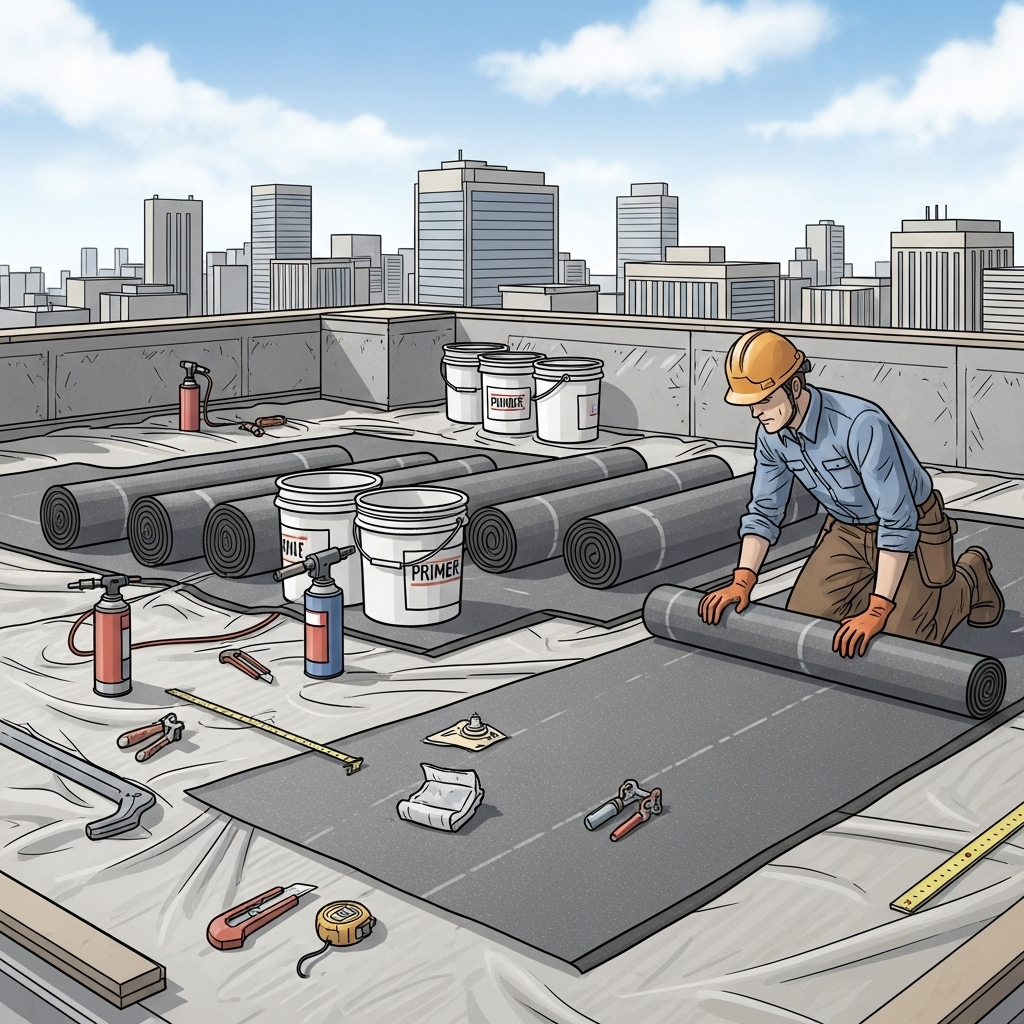

シート防水の適用条件

新築や下地が整っている大面積の屋上では、熱溶着や接着で継ぎ目を確実に処理できるシート防水が短工期で有効です。

ドレン周りや端部の処理方法を設計段階で明確にしておきます。

バルコニー・ベランダの防水工事

バルコニーは人の行き来や植栽、室外機の設置などで局所的な負荷がかかりやすく、狭い範囲での取り合い処理の精度が防水性能を大きく左右します。

バルコニー特有の防水リスク

排水口の詰まり、タイルの浮き、手すり取付部からの浸水が生じやすく、内装へシミが広がるケースが多いです。

狭い面積で複数素材が接するためシーリングや立ち上がり部の処理を丁寧に行う必要があります。

バルコニーに適した工法の選び方

バルコニーにはFRPやウレタン塗膜が多く使われます。

FRPは薄くて水密性が高く短工期で施工できる点が魅力ですが、表面保護とトップコートの定期補修が前提です。

ウレタンは追従性が高く既存タイルを残す改修にも使われますが、保護層の有無を検討してください。

FRP防水の特徴と施工事例

集合住宅のバルコニーなどで多用され、軽量かつ高い水密性を持つため住戸入居者への影響を抑えて施工できます。

施工では含気の排除や硬化管理が重要です。

ウレタン防水との比較

ウレタンは継ぎ目が少なく補修性がよい反面、歩行による摩耗や紫外線劣化に対してトップコートで保護する必要があります。

駐車場・外部床の防水工事

駐車場や外部床は車両荷重、油汚れ、凍結融解など過酷な条件にさらされるため、防水だけでなく耐摩耗性や化学耐性も重視します。

車両通行による防水層への負荷

車両荷重は局所的圧力を与え、柔らかい防水膜は早期に損傷します。

油や融雪剤による劣化も考慮し、下地補強や保護層を含めた設計が必要です。

駐車場に適した防水工法

アスファルト系や硬質セメント系、あるいは複合工法(軟質樹脂+防水層)を採用するケースが多いです。

排水処理と表面の滑り止め対策も同時に検討します。

アスファルト防水の耐久性

重交通に強く舗装的な仕上げが可能なため駐車場に適していますが、温度変化に対する伸縮管理が必要です。

複合防水(塗膜+FRP防水)の活用

下地に硬質層を設け、その上に軟質塗膜にFRP防水を重ねるで追従性と耐摩耗性を両立させることができます。

用途に応じた層構成がポイントです。

複合防水(硬質ウレタン)の施工性

硬質ウレタンは高い圧縮強度を持ち車両荷重に対して有効ですが、施工管理と仕上げの考え方が軟質ウレタンとは異なります。

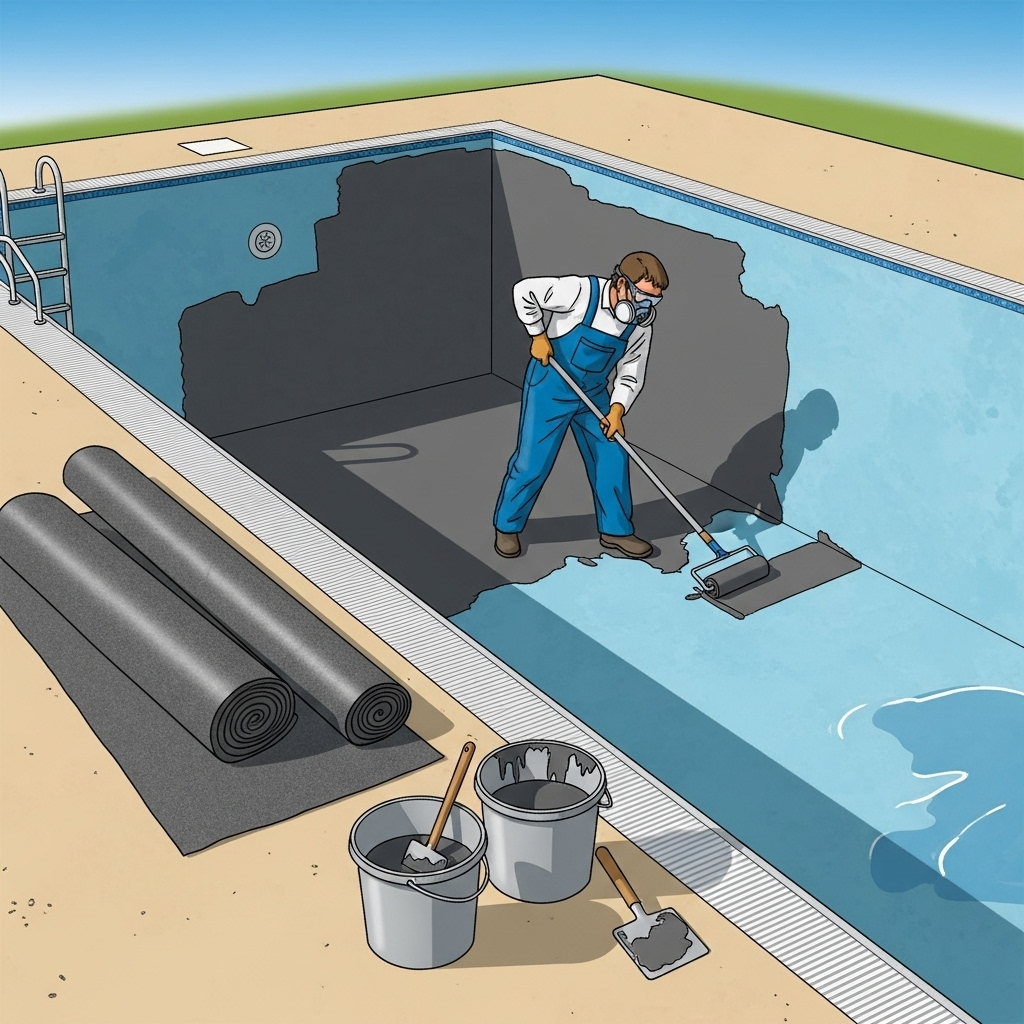

プール・水槽の防水工事

プールや水槽は常時水が入る特殊環境であり、水密性と薬剤耐性、継ぎ目の信頼性が最優先です。

漏水が起きると使用停止や大規模補修に繋がるため入念な設計と検査が求められます。

プール・水槽に必要な水密性と防水リスク

水圧、温度変化、塩素など薬剤による材料影響を考慮し、配管貫通部や継ぎ目は特に厳密に処理します。

完成後は水張り試験や長時間の漏水検査を行うことが一般的です。

プール・水槽に適した工法の選び方

FRPはシームレスで高い水密性を確保できるため多くの小型プールに使われます。

大型や交換性を求める場合はシート系ライナーや特殊コーティングを採用することがあります。

薬剤耐性や維持管理のしやすさを基準に選定してください。

FRP防水の特徴と施工事例

均一な積層で強固な防水層を作ることができるため漏水リスクを抑えられますが、含気や界面処理が不十分だと欠陥につながるため熟練施工が重要です。

シート系防水の特徴と採用メリット

ライナーは交換や部分補修が比較的容易で、薬品耐性や弾力性のある素材を選べる点がメリットです。

継ぎ目と下地平滑化が品質を左右します。

防水工事の正しい選定方法

工法選定は診断→提案→比較→決定という流れで進めるのが基本です。

現場の条件を正確に把握し、ライフサイクルコストを見据えた選定を行ってください。

調査・診断から工法決定までの流れ

まずは現地調査で劣化範囲、下地状態、排水状況を記録し、必要ならコア抜きや含水率測定を行います。

その診断結果を基に複数の工法案を用意し、耐久年数や工期、費用、将来の維持管理性を比較して最適案を選びます。

提案段階では図面や写真、工程表を用いて施主と共通認識を持つことが重要です。

見積もり比較で失敗しないチェックポイント

見積もりは単価だけでなく材料の銘柄、下地処理内容、工期、保証内容、廃材処分や足場などの付帯費用を比較してください。

安価な見積もりは必要な下地処理や保証を省いていることがあるため、見積もりの内訳説明を必ず求めるべきです。

保証内容とアフターメンテナンスの重要性

保証期間だけでなく保証の範囲(材料保証か工事保証か)や免責条件を確認します。

定期点検と小修繕を組み合わせたメンテナンス計画を立てることで、長期のライフサイクルコストを低く保てます。

防水工事を成功させるためのまとめ

防水工事で良い結果を出すには、正確な診断、用途に即した工法選定、施工管理の徹底、そして継続的なメンテナンスが必要です。

異業種からの転職や新卒で業界に入る人は、まず現場見学やOJTで実務に触れ、メーカー講習や資格取得を通じて知識を体系化することをおすすめします。

建物の用途・環境に合わせた工法選びのコツ

屋上や駐車場、バルコニー、プールといった用途ごとに要求される性能が異なるため、荷重、排水、薬剤、温度変化などの条件を整理して優先順位を付けることが工法選定の出発点です。

短期コストだけでなく将来の点検・補修費を含めて判断してください。

長期的なメンテナンス計画とコスト最適化

定期点検の頻度とチェック項目を明確にし、早期の小修繕で大規模修繕を先延ばしにすることが結果的に総コストを抑えます。

維持管理計画を施主と共有し、記録を残す習慣をつけることが信頼構築にもつながります。