建築現場で欠かせない防水工事は、建物の耐久性や安全性を左右する重要な工程です。

しかし「防水工事業界の仕事の流れや専門用語が分からない」「基本知識を効率よく学びたい」と悩む建築関係者やこれから業界に関わる方は少なくありません。

結論から言えば、防水工事業界を理解するためには、業界の役割や施工の種類だけでなく、現場で使われる専門用語を押さえることが第一歩です。

本記事では、防水工事業界の概要、建築現場で求められる基本知識、そして知っておくと仕事がスムーズになる専門用語を分かりやすく解説します。

これから業界に携わる方はもちろん、知識を整理したい経験者にも役立つ内容です。

目次

防水工事業界とは?

防水工事の役割と重要性

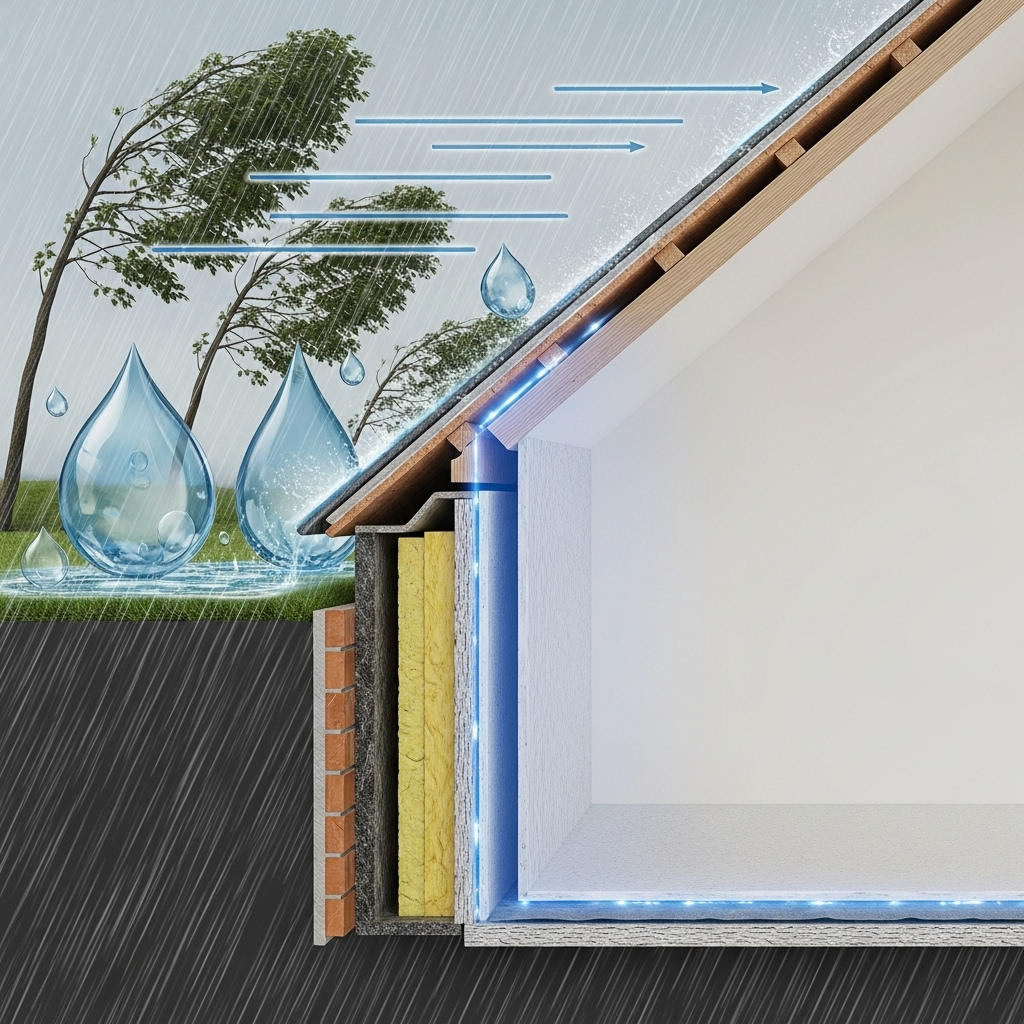

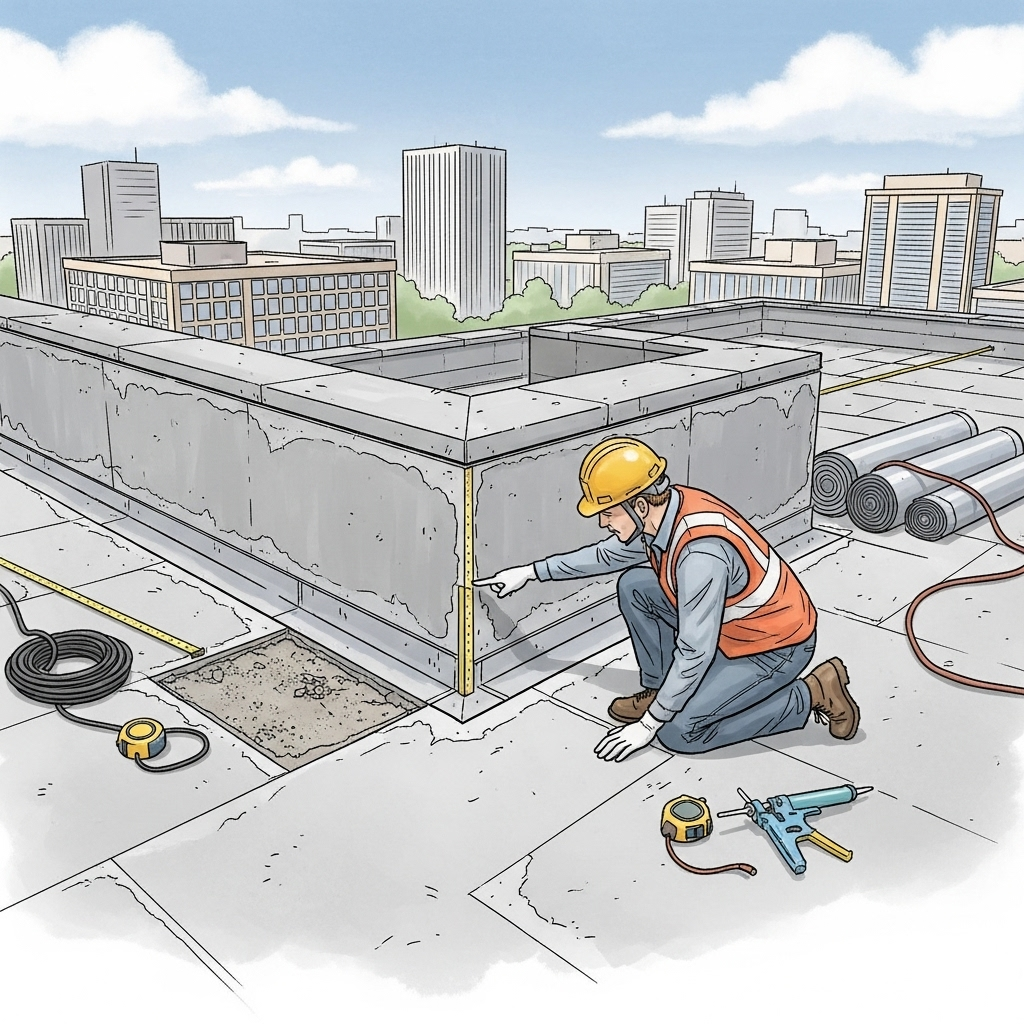

防水工事は雨や水の侵入を防ぎ、建物の劣化や構造被害を抑える役割を担います。

外壁や屋上、バルコニー、地下など水の影響を受けやすい部分に適切な処置を施すことで、腐食・カビ・断熱性能の低下などの二次被害を防ぎます。

若手のうちは「なぜこの工程を丁寧にやるのか」を現場で確認すると、施工品質の重要性が理解しやすくなります。

業界の現状と市場規模

築年数が経過した建物の維持管理需要や、改修工事の増加によって防水工事のニーズは安定的に存在します。

一方で熟練職人の不足や材料技術の進化により、効率化・品質管理が求められる現場が増えています。

現場での作業効率や安全管理、施工記録の整備は今後ますます評価される要素です。

建築業界との関わり方

防水工事は設計段階から施工、竣工後のメンテナンスまで建築プロセスと密接に結びついています。

設計図や仕様書(仕様書)を正確に読み、下地やディテール(立ち上がり、取合い部など)に応じた工法を選ぶことが重要です。

大工や屋根、外装、設備など他の職種と調整する場面が多いため、現場での連携力と報告・連絡の習慣が仕事をスムーズにします。

防水工事業界の基本知識

主な防水工法の種類

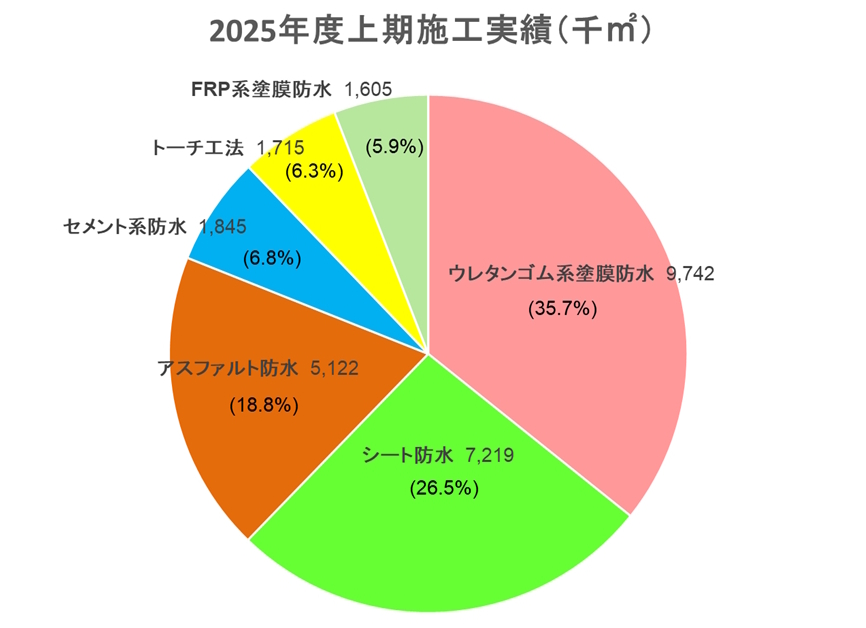

防水工法は用途や予算、耐久性によって選ばれます。

大きく分けると塗膜系、シート系、アスファルト系などがあり、それぞれ現場条件に適した使い分けが必要です。

作業環境や既存下地の状態を確認してから選定することが施工不良を防ぐ基本です。

ウレタン防水

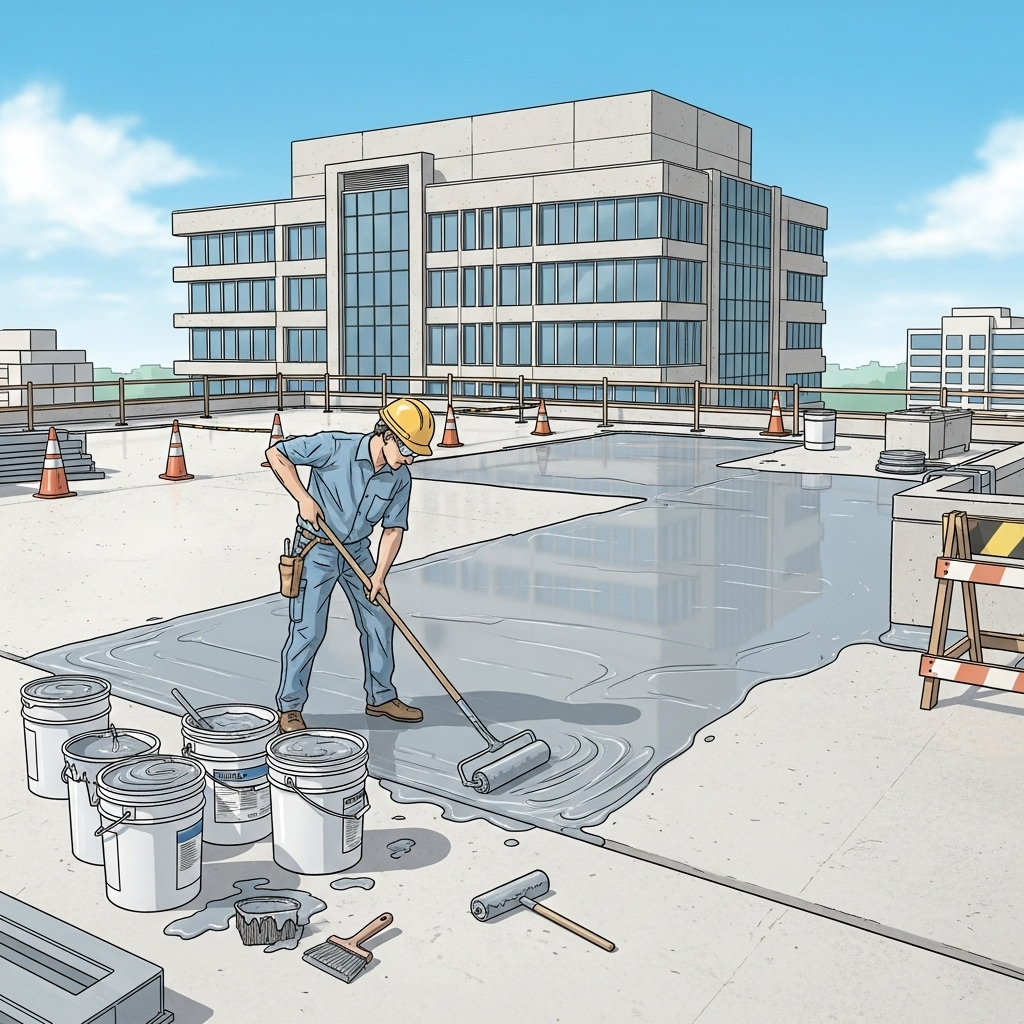

ウレタン防水は液状の材料を塗って連続した塗膜を作る工法で、細部の追従性が高く複雑な形状にも対応しやすい特徴があります。

伸びが良いためひび割れに追従しやすい反面、下地の乾燥や気温・湿度など施工条件に注意が必要です。

シート防水

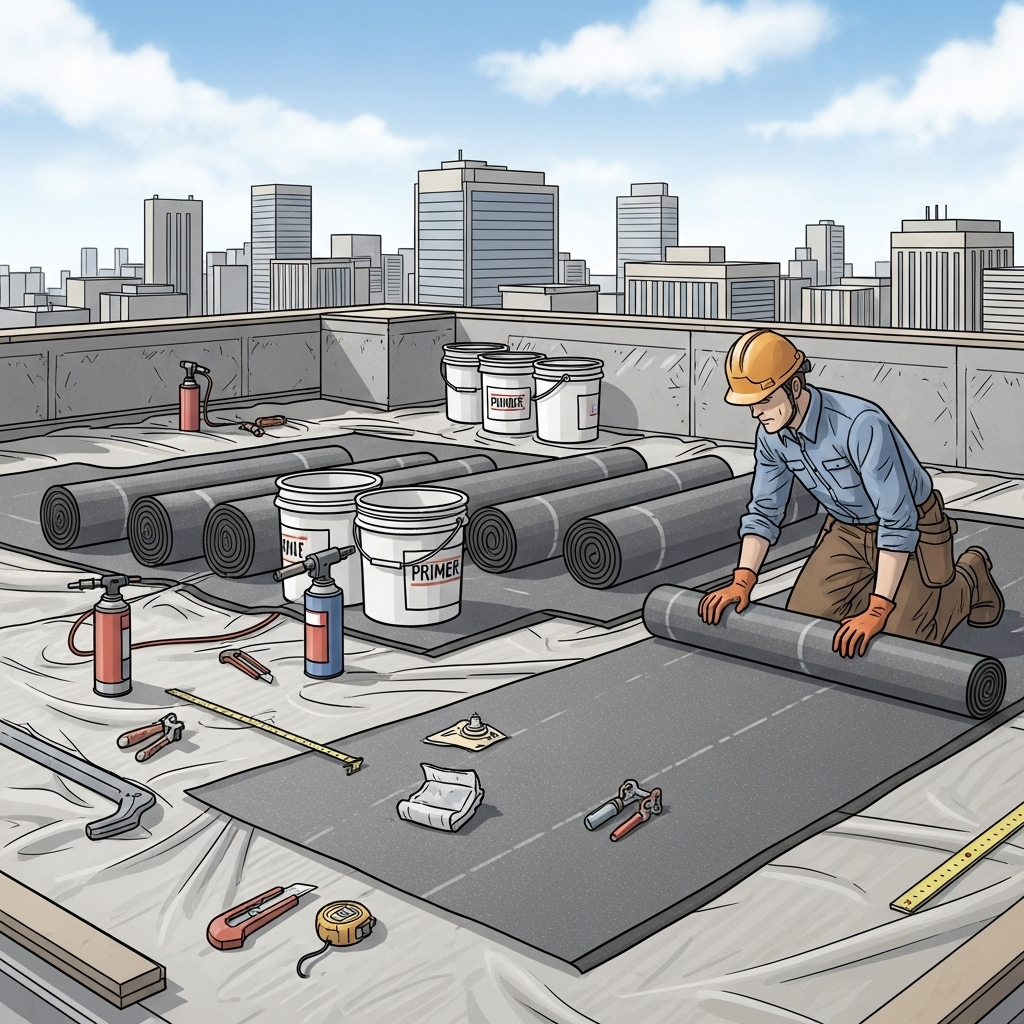

合成ゴムや塩ビなどのシートを張る工法で、工場製造のシートを現場で接着・熱溶着することで安定した防水層を形成します。

短時間で施工できる利点がありますが、接合部の処理や端末処理が品質に直結します。

アスファルト防水

アスファルトを使った比較的古くからある工法で、耐久性があり大面積の施工に向きます。

熱を加える工程がある場合もあり、施工技術と安全管理が重要になります。

かわもりさん

在社する企業によって使用する防水材の種類は異なります。

自身が取り扱う防水材はその都度確認しましょう!

施工の流れと必要な工程

施工は下地調査に始まり、下地処理、プライマー塗布、主材の施工、検査、仕上げという順序で進みます。

下地にひび割れや汚れ、浮きがあると防水性能が落ちるため、補修や清掃は省けない工程です。

施工後は目視や試験で防水層の連続性や排水状態を確認し、必要に応じて再施工や補修を行います。

天候や乾燥時間の管理、メーカーの施工要領書に従うことが安定した結果につながります。

使用される主要材料と特徴

一般的な材料にはウレタン樹脂、シート類、アスファルト、プライマー、シーリング材などがあります。

材料ごとに柔軟性、耐候性、密着性、透水性などの特性が異なるため、用途と環境条件に応じて適切な組み合わせを選ぶ必要があります。

材料メーカーのデータシートを読み、施工条件や耐用年数の目安を把握する習慣が現場力を高めます。

防水工事業界で押さえておきたい専門用語

現場でよく使われる基本用語

現場では「下地」「立上り」「ドレン」「笠木」などの用語が頻繁に出ます。

下地は防水層を支える面、立上りは壁と床の接する立ち上がり部分、ドレンは排水設備、笠木は手すりなどの端部保護を指します。

これらの言葉を正確に理解し、指示や報告に使えるようにすることがまず大切です。

材料・施工に関する専門用語

材料関連では「プライマー」「中塗り」「上塗り」「塗膜」「溶着」「シーム」などが使われます。

プライマーは下地と主材の密着を高める塗布材、中塗り・上塗りは塗膜形成の工程名です。

シームはシート防水の継ぎ目を指し、ここを確実に処理することで防水性能が維持されます。

施工要領(マニュアル)に従った手順名や試験名も現場語として覚えておきましょう。

覚えておくと役立つ検査・保証関連の用語

竣工検査や耐水試験、施工記録、保証書といった言葉は施工後の品質担保に直結します。

竣工検査は引き渡し前の最終確認、施工記録は工程や材料の履歴を示す重要な書類、保証書は一定期間の不具合に対する補償条件を示します。

これらの書類作成や検査対応が適切であることが、顧客信頼につながります。

かわもりさん

検査、試験、施工記録、保証書はしっかりと記録を残しトラブルが内容に細心の注意を払いましょう。

建築関係者が知っておくべき資格・キャリアパス

必要な資格や講習

現場で役立つ資格には防水施工に関わる技能講習や施工管理系の資格、足場や高所作業、溶剤に関する安全講習などがあります。

資格は現場での信頼性を高め、管理業務や監督業務へ進む際のステップになります。

若手のうちは実務経験を積みながら必要な講習を順次受けるとスムーズです。

キャリアアップのためのステップ

現場の見習いから職人、主任、現場代理人、施工管理者、さらには設計や積算、営業といった職域へ展開する例が多くあります。

現場での基礎技術と並行して図面読解力や工程管理、コスト意識を身につけるとキャリアの幅が広がります。

定期的な学び直しと現場での振り返りが重要です。

防水工事業界で活躍するためのスキル

技術力はもちろん、図面や仕様書を正確に読み解く力、関係者との調整力、品質や安全に対する高い意識が求められます。

時間管理や天候による工程変更への柔軟さ、メーカーの指示を守る姿勢も評価されます。

現場での細やかな観察力と報告力が早期に信頼を得るコツです。

かわもりさん

CADを覚えておくと図面の作成、確認に役立ちます。

防水工事業界の最新動向と今後の展望

新技術・新材料のトレンド

最近は材料性能の向上や施工効率を高める製品が増えています。

液状で塗るだけで短時間に防水層を形成する材料や、耐候性・耐久性を高めた複合素材が注目されています。

新しい工法は学ぶべきポイントがある一方で、メーカー施工要領を厳守することが失敗を防ぐ基本です。

かわもりさん

各メーカーの新材料やゼネコン、施工業者の新技術など日々更新されています。

情報をアップデートしていきましょう。

環境配慮や持続可能性への取り組み

低VOC(揮発性有機化合物)材料の採用や、長寿命化によるライフサイクルコストの低減、リサイクル可能な材料の検討など環境配慮が進んでいます。

グリーンインフラや防水と断熱を組み合わせた設計など、環境面を意識した提案が求められる場面が増えています。

将来性と成長が期待される分野

既存建物の改修需要、屋上緑化や太陽光設置に伴う防水ニーズ、気候変動による豪雨対策やインフラの耐久性強化など、防水の重要性が高まる分野は多いです。

メンテナンス市場や長寿命化技術への投資は将来的にも成長が見込まれる領域であり、若手にとっても学びの多いフィールドです。

まとめ

防水工事業界は現場での丁寧な作業と知識の積み重ねがそのまま品質に反映される仕事です。

まずは基礎用語と施工の流れを理解し、現場での観察と報告を習慣化することから始めてください。

本記事の各項目を現場でのチェックリスト代わりに読み返し、実務での疑問は都度メモして先輩やメーカーに確認することをおすすめします。